3D プリンタを購入すると色々なモノが作れそうな気がして、初めて 3D プリンタを導入したのは10年以上前でした。

その頃は、現在のように完成品が安価には手に入らなかったのでキットの「ANET A6」を購入しました。(このキットの部品はオークションで処分しました。)

「ANET A6」は安定して出力するのが難しかったので、色々な部品を作って本体を改造してはプリントする毎日でした。

最終的には元の形が残らないほど手を入れて、3D プリンタを改造するのが趣味になるほどでしたが、プリント結果に納得いかなかったので2代目を購入しました。

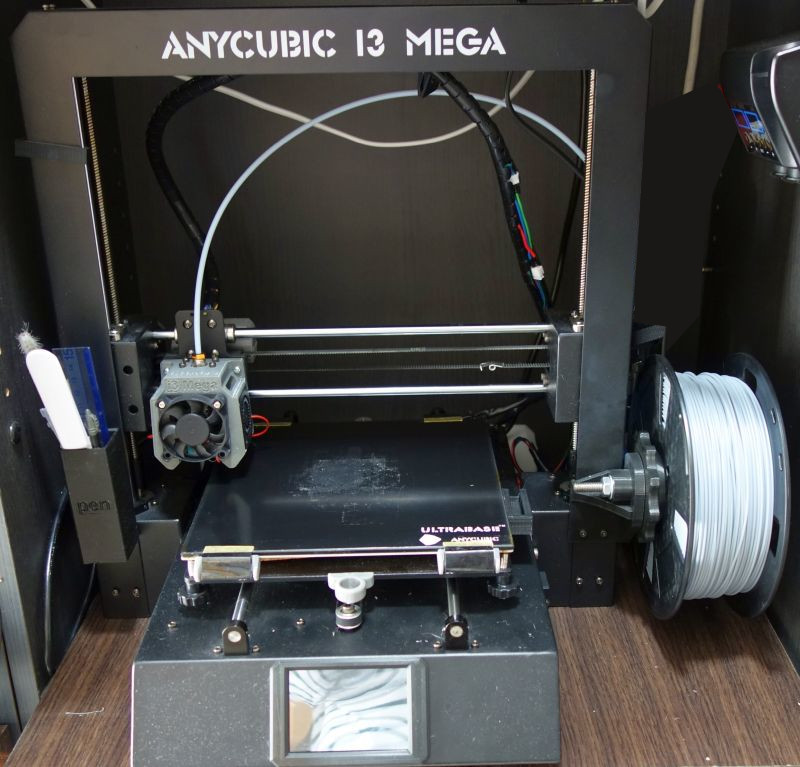

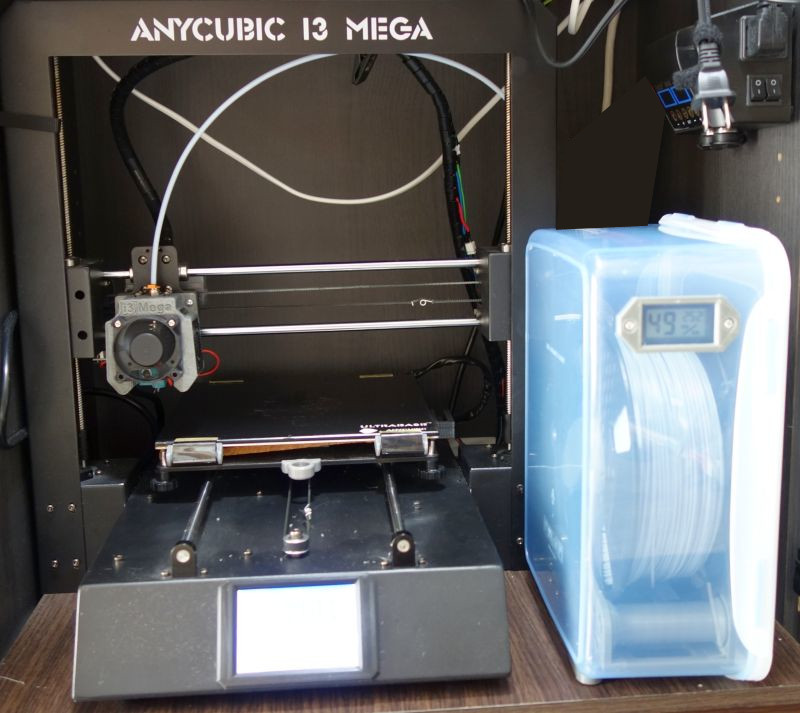

現在も使っている「AnyCubic I3 Mega」です。

この 3D プリンタは完成品で本体は剛性が高く、今までは毎回プリント前に行っていたプレートのレベリングがいらないほどで、安定して使用できています。

「製品」なら当然だと思うのですがスイッチオンですぐ使えて、プリント終了まで見ていなくてもちゃんと部品が出来上がります。

3D プリンタが使えるようになってからは、ちょっとした部品や小型のケースの製作に大変役立っています。(もちろん、「AnyCubic I3 Mega」も趣味の改造をしていますが・・・)

今回は、この 3D プリンタ用の材料を保管する「ドライボックス」を作ります。

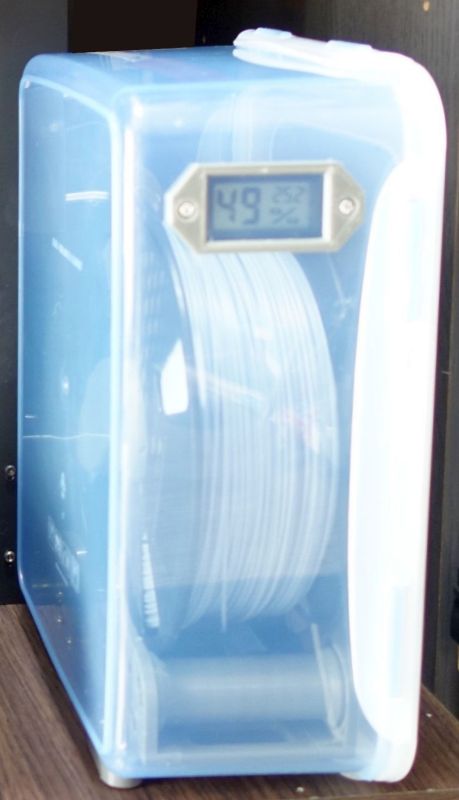

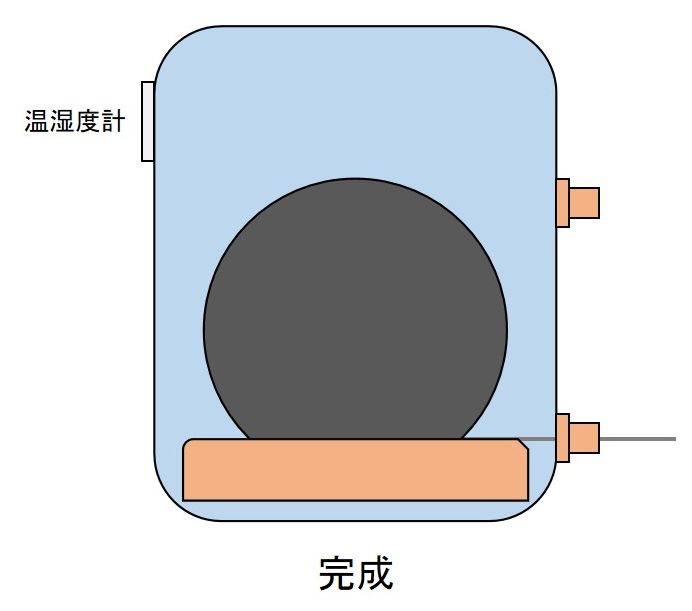

(出来上がりは、こんな感じです。)

材料(フィラメント)の種類

まずは、3D プリンタ材料のおさらいです。3D プリンタの材料には代表的な物として以下の4種類があります。

PLA:一番普及しており、扱いもカンタンな材料です。ヤスリがけ、刃物での切断などの加工は固すぎて難しいです。

ABS:通常流通しているプラ製品はABS製が多いです。作成時の匂いが強くテーブルからはがれやすく途中で変形する弱点があります。

PETG:最近利用している材料です。作成後の加工が容易で耐熱性もあります。

TPU:熱可塑性ポリウレタンという材質で、柔軟性があるゴムのような完成品が作れます。

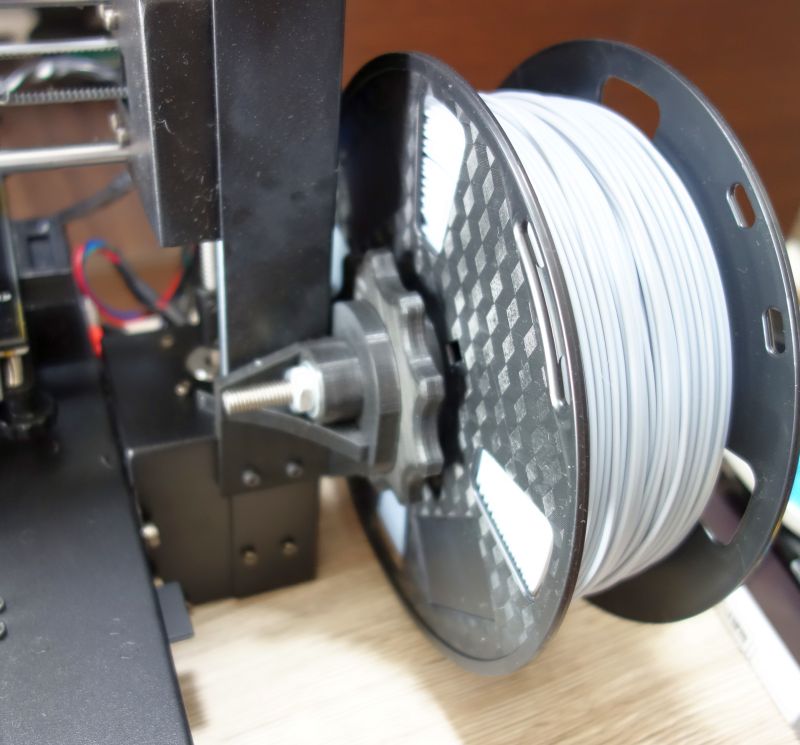

これらの材料は、通常、直径が 1.7 mm で、1巻が 1 kg のロールに巻かれて販売されています。

何か巨大なものを作るときにフィラメントを使いきれれば問題ないのですが、小さな部品を時々作るだけだと1度に使い切れないので、材料の保管の問題が発生します。

フィラメントと湿気

これから、嫌な梅雨がやってきますね。

北海道は梅雨がないことになっていますが、最近はちょっと変わってきて夏が近づくと暑くて湿気が高い日が続きます。

昔はエアコンがない家も多かったのですが、もう、必須の家電です。

3D プリンタの材料(フィラメント)は、プラスチック製ですが湿気が苦手です。

購入したパッケージから出してしばらくすると、フィラメントの内部に空気中の水分が取り込まれます。

フィラメント内部に水分が取り込まれると、プリント中に音が出たり作品に異常が起きたりする色々な不具合が発生します。

この入り込んだ水分は、除湿しても取り除くことが出来ないので、日本のような夏季に湿気が高くなる地域では何らかの対策が必要になります。(フィラメント・ドライヤなどの機材は販売されていますが、元どおりにはなりません。)

かと言って、毎回使った後に 3D プリンタに装着したフィラメントを取り外して、購入時の袋に乾燥剤を入れて保管するのは面倒です。

そこで、フィラメントを乾燥した状態で維持・使用できる方法を探しました。

ネットの情報から見つけたのが、「ぶらり@web走り書き!」さんの「フィラメント送り出し機能が付いたドライボックスをDIYしてみました!」です。

ダイソーの密閉容器(300円)と 3D プリンタで作った部品などで簡単にできそうです。

よし、それ、やってみよう!

必要な部品

ドライボックス製作に必要な部品リストです。

1 ダイソーの「密封容器 5.5 L クリア」

2 608 ベアリング(4個)

3 小型温湿度計

4 クイック継手(1個)

5 シリカゲル

6 M3 ボルトとナット(M3 ☓ 6 が指定品ですが、在庫の M3 ☓ 10 を使いました。)10 セット

7 3D プリンタで製作した部品

・ダイソーの「密封容器5.5L クリア」

今回は、近所のダイソーにクリアの透明がなかったので、手に入った青い透明ケースを購入しました。

蓋の部分にシリコン製のパッキンが付いていて、パチンと閉めるとしっかりと密閉できて空気を通しません。

・608 ベアリング

608ZZ( 内径 8 mm × 外径 22 mm × 幅 7mm)のミニチュア・ベアリングが4つ必要です。

フィラメントを乗せて回転する台座部分に内蔵します。(在庫品を使いました。)

・小型温湿度計

アマゾンで4個で千円程度で入手できます。

本体サイズは、28.6 mm × 48 mm × 15.2 mm の物を使います。

・クイック継手

プラ部分を押してチューブを抜き差しできる継手です。本来は液体や気体などの輸送用のチューブの接続に使用されますが、3D プリンタにもよく使われる部品です。

「PC4-M10」を使いました。(在庫品を使いました。)

シリカゲル

お菓子などに入っていた袋を回収していたものを使いました。少々ピンク色になっていたので、天日で再生しました。(天日だと時間がかかるので、シリカゲルの再生には使っていないフライパンで煎るのがオススメ。)

セリアなどの百均でドライフラワー用も入手できます。

また、お茶やダシの袋もあると便利です。

製作

3D プリンタで部品を作る

必要な部品を3D プリンタで出力します。

2種類の部品は全て Thingiverse で入手できます。

「ダイソー密封容器(5.5L)を使ったドライボックスDIYパーツ」と「Dry Box with PTFE Tube Fittings」です。

2個めの部品は、フィラメントがケースのカドにこすれて折れるのを防止します。

ケースの加工

3D プリンタで作った部品を現物合わせで、M3 ネジが入るように 3 mm の穴を開けます。

底部に足用とフィラメントの回転台座用の穴を、側面に小型温湿度計用と「Tube Fittings」用の穴を開けます。

小型温湿度計を取り付ける方法について一瞬悩みました。

「面倒だけどくり抜き加工が必要かな?」と思いましたが、ケースが透明なので湿度計の表示はケース内部からも見えるので、固定用の穴を2個空けるだけで大丈夫でした。

足を蓋と反対側に取り付けます。

これは、立てた時にフタ側が高くなるので高さ合わせ用です。

回転台座の組み立て

フィラメント回転台座を組み立てます。

筒状の内部に「608 ベアリング」をしっかりと押し込んで、出っ張りがないように組み上げます。

組み上がった回転台座を、透明ケース内部の下にネジで取り付けます。

湿度計の組み立て

湿度計を 3D プリンタで作ったケースに組み込んで、取り付ける準備します。

失敗その1

ここで、1回目の失敗をしました。

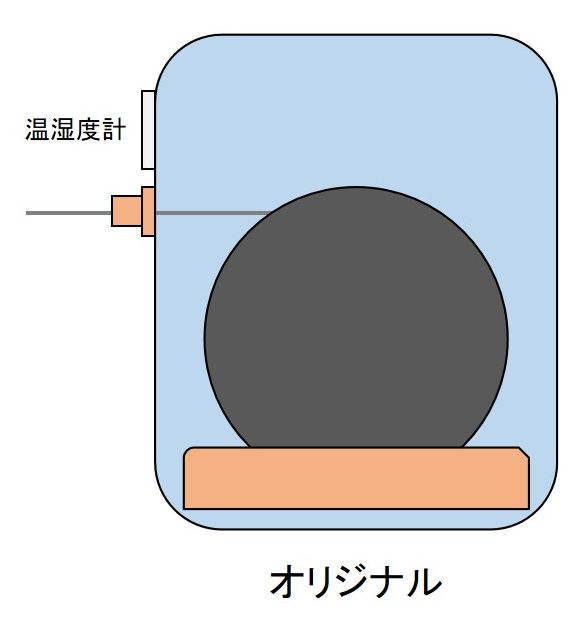

私の使っている3D プリンタは、壁面書庫の内部に置いているので、このドライボックスを製作された方のオリジナルの置き方(棚の上)と配置が異なります。

オリジナルでは、フィラメントは上から出ていますが、うちの3D プリンタの配置ではフィラメントを下から出さないとうまく動作しません。

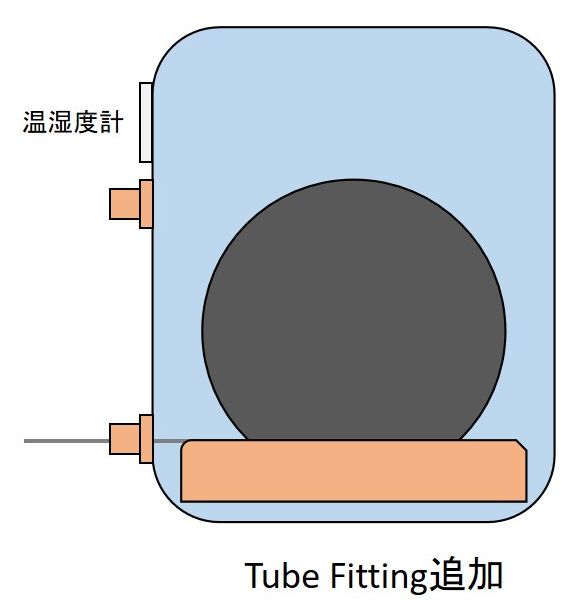

仕方がないので、上下のどちらからも出せるように、下に「Tube Fittings」を追加しました。

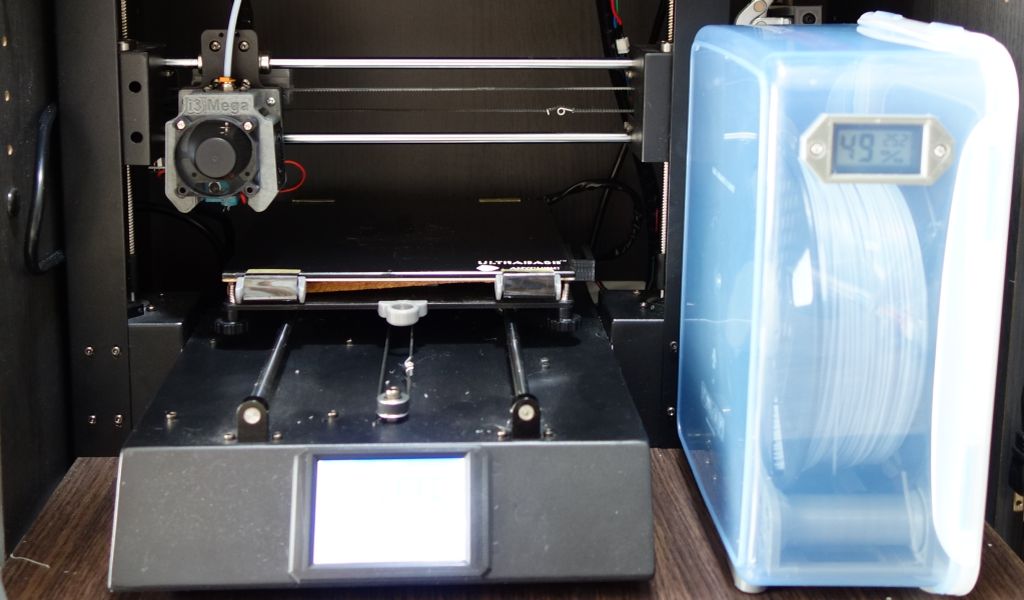

失敗その2

「小型温湿度計」の下とケース下部の2箇所に「Tube Fittings」を取り付けた後に、2回目の失敗に気が付きました。

我が家の3D プリンタにこのケースを使うには、後方からフィラメントが出るようにしないとダメでした。

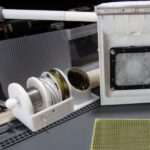

上の写真で右下についているフィラメント送り装置は、後から3D プリンタで作ったものです。

見づらいですがフィラメントは裏側の下から回して、プリンタへ供給されています。

「Tube Fittings」を裏にすると「小型温湿度計」も裏になって、せっかくの湿度表示が見えません。

「ダメじゃん」

「小型温湿度計」を取り外して裏に付け直します。

開いた穴はホットボンドで埋めました。

そして正しい位置に「小型温湿度計」を取り付けます。

下の写真は改造後の物です。

「小型温湿度計」用の穴を埋めたところは、裏側になるのでよく見えないですね。

何かに使うかもしれないので、上の「Tube Fittings」はそのまま残します。

部品の取り付けが終了しました。

ドライボックスの配置

フィラメントの供給口を裏側の下にしたので、配置場所にちょうどよく収まりました。

ドライボックスの設置後に、試しに簡単な部品を出力してみましたが最後までプリントすることが出来ました。

梅雨が来る前に、フィラメントを湿気から守るドライボックスを安価に製作することが出来ました。

満足度は95点です。(設計・動作は素晴らしいのですが、私のミスで途中に2回失敗したため。)

コメント